1. 서 론

우리나라는 수도인 서울을 비롯한 광역도시는 인구 천만 이상의 규모이며 집약적 인구밀도의 구조를 가지고 있으나, 방재공간으로서 도시공원은 운영체계와 시설의 조정이 되어있지 않고있다. 도시공원은 도시공원및녹지에관한법률에 의하면 규모와 거리를 기준으로 한 위계별 공원과 주제공원으로 구분되며, 방재공원은 이 중 주제공원에 속해있어 필수가 아닌 선택적인 공원의 유형이다. 도시공원의 역할은 도시의 환경을 보전하고 도시민의 안녕과 보건을 위한 공간이어야 하나 도시민의 안전을 위한 방재시스템이 상당히 부족한 실정이다.

최근 재해의 유형별 피해와 방재의 요구는 급속히 증가하고 있다. 폭염에 대한 기록을 살펴보면, 1973년 이후 평균 일수가 세 배 이상 증가하고 있으며, 특히 장마가 짧고 강우량이 적어 폭염이 일찍 시작되고 길게 지속되는 특징을 보이고 있다(Lee 2019). 지진의 경우 최근 20년 동안의 발생 빈도가 급증하고 있어 대피공간의 필요성이 요구되었다. 이와 같은 다양한 유형의 재난에 대비해 재난안전관리 체계구축, 대피요령 작성 등 법제도 등이 마련되고 있다. 반면, 인명피해 등을 최소화하기위해 일차적으로 도시민의 안전을 확보할 수 있도록 체계적이고 실효성 있는 대피체계 마련과 종합적 방재 피난 장소가 요구된다(Jang and Park 2019).

선행 연구들은 도시 방재공원의 유형을 구분하고(Do 2014), 주로 공간과 시설 조성의 지침을 제안하였으며, 평상시와 재난발생 시 이용목적에 따른 방법을 제시하고 있다. Hwang (2015)은 폭우, 홍수 대비 방재공원 및 녹지의 제안을 하였고 “복합방재공원”이란 개념을 제시하였고, Kim (2019)은 도시 내 지진 발생 시 대피 공간 기능을 대상으로 연구하였고, 도시공원의 역할로 화재나 폭발에 의한 재해 지연과 방지 기능, 태풍 및 해일, 홍수, 산사태 등 자연재해에 대한 완충 기능 등 다양한 역할을 언급하였다. Yoon (2017)은 일본 방재공원 사례 및 관련 법제도를 연구하여 공원의 입지선정, 계획적 고려사항, 시설물 계획 등 3가지 측면에서 방재공원 계획 가이드라인의 작성방향을 정리하였다. Lee (2018)는 신규 조성되는 민간공원특례사업형 도시공원을 대상으로 기후변화대응의 방재 계획이 마련되어 있는 지 분석하였다. Huang and Lee (2020)는 도시공원의 방재기능관련 지표를 입지, 공간, 시설 측면에서 구분하였고, 문헌연구 및 비교분석방법을 통하여 방재 기능에 대한 평가지표의 체계를 제시했다. Yoon et al. (2023)은 공원법 개정 이후의 방재공원에 적합한 계획과 시설기준, 유지관리방안 등 실제 필요한 설계기준을 도출하였다.

이와 같이 기존 연구는 조성을 위한 계획과 설계의 기준 수립 위주이며, 유형별 공간 조성과 시설 요건에 대한 지침이나 평가기준에 한정되어 있다. 시범적인 공원으로 김제 율하, 화성 동탄, 제주에 조성되어 있으나 주로 화재나 폭염 대응의 체험학습 수준에 그치고 있어 실제 재해 발생 시 대피 공간의 운영과 조건을 갖춘 시스템은 부재하다.

본 연구의 차별성은 도시민의 재해에 대비한 안전한 대피공간으로서 도시공원이 갖추어야 할 방재 기능의 필요성을 인식하고, 우리나라와 인접해 유사한 환경과 재해를 겪고있는 일본 도쿄도 도시공원들을 분석하였다. 도쿄도는 도시공원의 위계에 따라 광역권 공원과 근린공원, 소공원 각각의 방재 기능을 담당하는 공간과 시설, 운영에 대한 역할과 시스템을 구분하여 작동하고 있다. 본 연구를 통해 도시공원의 실제적 방재형 그린인프라의 역할과 조성의 시급성을 인식하고자 한다.

2. 연구 방법

2.1 연구의 범위와 방법

공간적 범위는 일본 도쿄도의 도시공원 중 규모에 따라 광역권 대형공원과 생활권근린공원을 대상으로 하였으며, 시간적 범위는 2023년 4월과 10월까지 일본 도쿄도 현장을 답사하였다. 내용적 범위로는 문헌조사를 통해 나타난 우리나라의 실태에서 필요성을 제고하고 일본의 도시공원의 위계별 체계적인 방재공원의 역할이 담당해야 하는 조건을 갖춘 공원을 대상으로 조성과 운영시스템을 분석함으로써 기후변화와 재해에 대비한 체계적인 실증적 조건을 제안하고자 한다.

연구방법은 문헌조사로서 기존의 연구사를 통해 우리나라 도시공원의 방재시스템에 대한 실정을 살펴보고, 현장답사와 홈페이지를 통한 일본 사례를 조사 후 규모별 시스템을 비교하여 분석하였다. 구체적으로 대상지의 조성 목적과 주요 연대기로 조성경위와 조성 흐름을 단계별로 살펴보며, 두번째 방재 시의 주요기능을 도시에서의 공원이 담당하는 기능 및 공간별 평상시와 방재 시의 차이, 방재 시 대응시스템, 마지막으로 운영관리조직의 체계로서 방재관련 기관과 공원담당기관의 협력적 운영체계를 분석한다.

2.2 대상지 개요

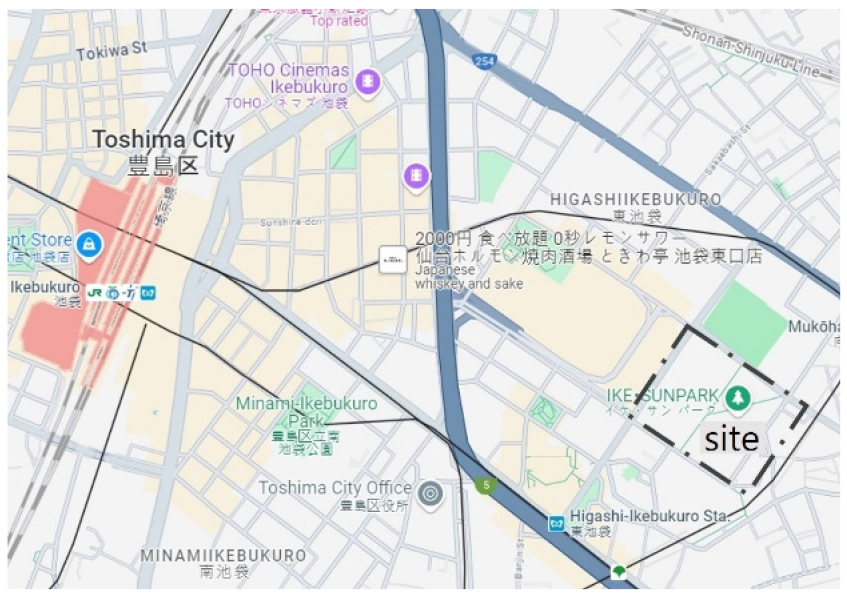

본 연구의 대상지는 일본 도쿄도의 공원 중 광역권 방재형 근린공원인 닌케이방재공원과, 생활권 방재형 근린공원인 이케이썬파트 두 곳으로 위치와 개요는 다음과 같다(Fig. 1,2,3) (Table 1).

첫번째 대상지인 도쿄 임해 광역 방재공원은 과거 한신-아와지 대지진 때의 피해 경험을 통해 일본의 정치 경제 중심이자, 인구와 여러 기능이 고도로 집중되어 있는 수도권에 대규모 재해가 일어나면 도도부현의 경계를 넘어 막대한 피해가 발생할 수도 있다는 것을 인식하여 조성하게 되었다. 본 공원은 대규모 재해에 대비하고자 수도권 각지의 광역 방재 거점과 연계하여 응급 복구 활동을 펼칠 거점으로서, 도시 재생 프로젝트 제1차 결정안인 도쿄만 임해부의 기간적 광역 방재 거점인 아리아케노 오카 지구 및 히가시 오기시마 지구를 중심으로 추진되었다. 수도 직하형 지진과 같은 대규모 재해 발생 시 현지의 재해 정보를 총괄하고 재해 응급 대책을 조정하는 재해 현지 대책 본부가 설치되어 수도권 광역 방재 사령부 및 광역 지원부대의 베이스캠프이자 재해 의료 지원 기지 역할을 수행하며, 히가시 오기시마 지구의 물류 컨트롤 센터와 일체로 기능하는 방재 거점시설이다.

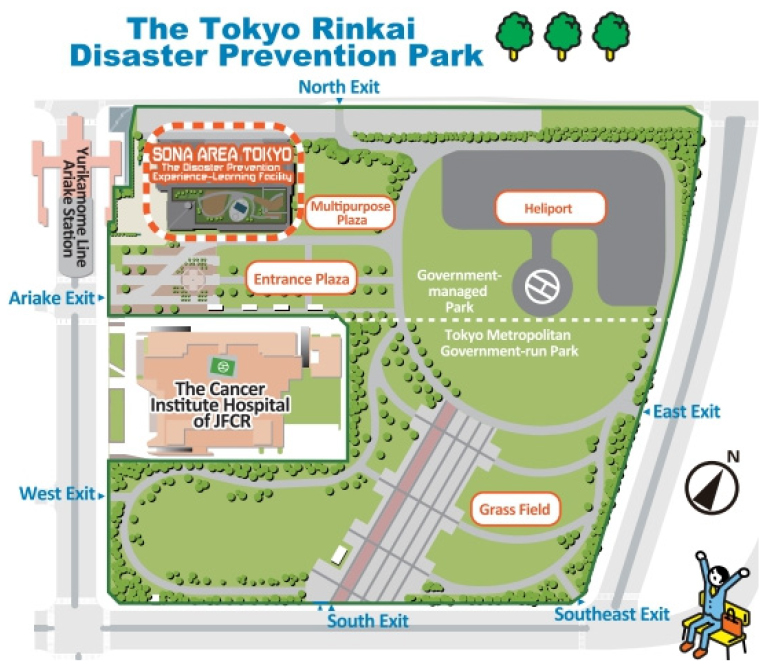

두번째 대상지인 이케선파크는 과거 조폐국이라 불리는 돈을 만드는 공장이 있었던 장소이다. 도심 속의 이러한 넓은 공간을 좀 더 도시민들의 삶 속 장소로 이어가기 위해 1984년 당시 반상회연합회가 중심이 되어 10만명의 서명을 모아 오쿠라대신에게 전달하였고, 40년이란 세월을 거쳐 2020년 완공되었다. 광장 중심의 정적 공원에서 나아가 3개의 테마에 관련된 활동을 실시함으로써 함께 더 나은 생활을 육성하는 새로운 타입의 공원을 목표로 하고 있다. 공원 거점의 순환 Circulation, 다양성을 가진 공동체 Community, 소상공인과 시작 Start up의 3대 테마에 도시를 보호한다는 방재공원의 주요기능을 담당하고있다. 화재 확대 방지를 위해 자작나무를 줄지어 있으며, 재해에 대비한 비축 창고, 용수공급, 비상 화장실 등이 있으며, 재해 직후의 임시 피난장소로서 지역뿐만 아니라 도시마구 전체의 방재 활동을 위한 헬리포트나 물자 회수 거점으로서의 기능을 하고 있다. 대형 재해 뿐 아니라 바이러스와 같은 위협에 대처하기 위한 장소로의 역할을 담당하고 있다.

3. 분석 결과

3.1 공원 위계별 방재공원

3.1.1 광역권 방재공원 – 오다이바 닌케이 방재공원

기간적 광역 방재 거점이란 도도부현 단독으로는 대처 불가능한 광범위한 혹은 막대한 재난 발생 시에 국가와 지방 공공단체가 협력하여 응급 복구 활동을 펼치고, 평상시에는 시민들이 휴식을 즐기는 매력적인 도시 공간으로 유용하게 활용할 수 있는 방재 활동 거점을 일컫는다. 닌케이 공원의 조성 목적은 평상시에는 시민들의 휴식 공간으로 유용하게 사용되면서 각종 훈련과 재해 체험 학습 시설로 이용된다.

우선 조성경위는 2001년 6월 도시재생본부 주관으로 도시재생프로젝트 제1차 결정에서 ‘도쿄만 임해부의 기간적 광역 방재 거점 정비’로 자리매김 하여 다음해인 2002년 7월 수도권 광역 방재 거점 정비 협의회 5차 회의에서 구체적인 정비 장소 및 정비 방법을 결정하였다. 2002년 도시공원의 위계에서 국영공원으로서 사업화하고 도시공원법 시행령 일부를 개정하였다. 2004년 도시계획사업으로 승인을 받아 2005년 본부동 건축과 2008년 공원 지역과 체험학습시설을 정비하여 2011년 도쿄 임해 방재공원으로 전면 개장하였다(Fig. 4).

평상시와 방재 시 역할을 나누어 살펴보면 다음과 같다. 평상시에도 방재거점기능 관련기관에 의한 방재 정보 공유 및 각종 훈련 등 방재 시에 대비한 체험/학습/훈련을 실시한다. 임해부도심지역의 편의시설 기능과 도쿄임해부의 녹색지대 거점 기능과 임해부도심의 도시 집적 및 집객 시 활용되는 정보 발신과 레크리에이션 활동을 제공한다. 방재 시의 기능은 크게 5가지로 구분된다. 수도권 광역방재시의 본부, 현지대책본부의 설치, 피해 시의 정보수집 및 집약, 관계기관과의 연락 조정 그리고 응급복구활동의 지휘로 구분된다. 베이스캠프의 역할로는 구체적으로 광역지원부대, 자위대, 소방, 경찰 등 광역지원부대등의 베이스캠프 기능, 의료의 지원 기지로 구조활동, 의료 활동의 정보 공유화, 응급환자분류 실시를 위한 기자재 및 설비를 제공하는 것이다.

재해 발생시의 대응흐름도는 다음과 같다. 1단계 도쿄 23구 내에 진도 6강의 지진으로 막대하고 심각한 피해가 발생했다고 인정되는 경우, 내각 회의를 개최하여 긴급 재해 대책 본부를 설치한다. 2단계는 본부장인 내각 총리대신이 수상 관저 내에 본부를 설치하고 불가능한 경우의 설치 순위 (1) 중앙 합동청사 5호관 내 (2) 방위성 내 (3) 다치카와 광역 방재 기지 내 설치한다. 수도 직하형 지진에 의한 피해 상황 및 재해 응급대책 실시 상황을 파악하고, 방재 관계 기관에 재해 응급대책 실시에 관한 종합 조정을 실시한다. 3단계로 재해 현지 대책본부를 아리아케노 오카 지구에 광역 방재 거점시설 설치하고 본부장은 내각부 부대신 및 대신 정무관이 된다. 현지의 피해 정보를 총괄하고, 재해 응급 대책과 (재해 발생 지역의 광역적인 자원 배분 조정 한다. 현지 대책 본부의 관할 구역은 원칙적으로 사이타마 현, 지바 현, 도쿄 도, 가나가와 현의 구역으로 한다. 4단계는 가와사키항 히가시 오기시마 지구의 기간적 광역 방재거점에서 긴급 물자수송 활동을 개시하고, 일본 국내 및 외국으로부터의 기자재, 지원 물자를 수용하고 집적, 구분하여 각 재해 발생지로 물자를 수송한다.

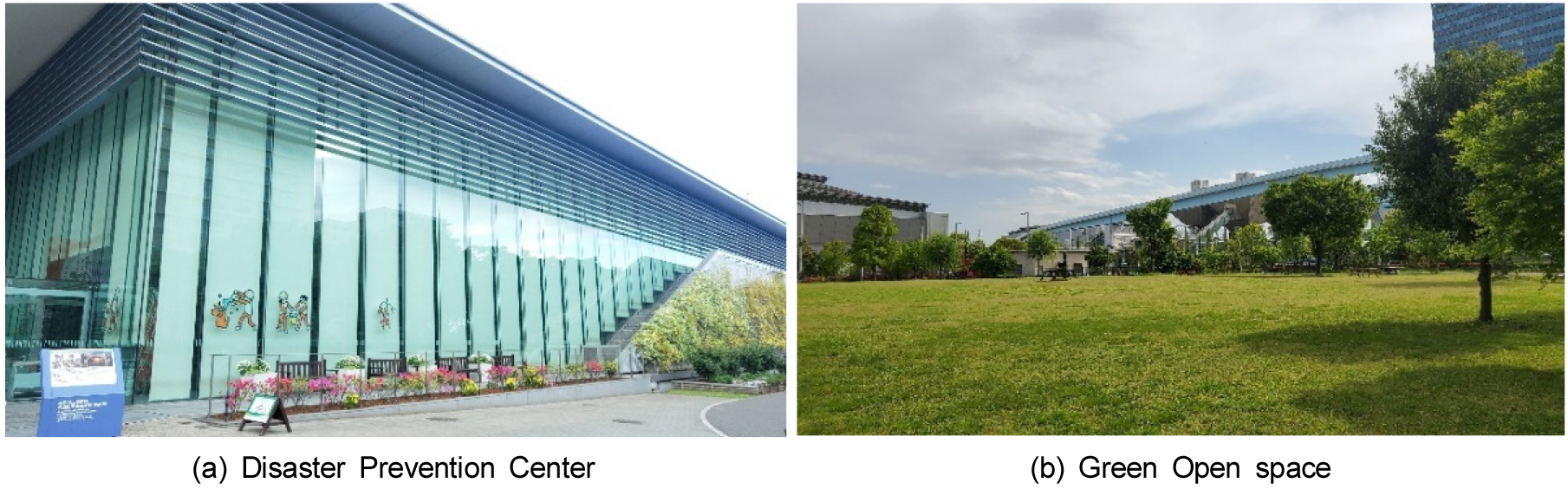

공원의 공간을 분석하면 크게 방재본부시설의 건축시설공간과 녹지의 야외공간으로 구분하여 역할을 갖는다. 방재본부시설은 방재 체험과 교육, 재해 시 현지거점본부이다. 1F 체험시설은 지진 발생 후 조직적인 구조활동이 이루어지기 까지 약 72시간이 걸리는 동안의 체험을 진행한다. 또한 구조가 곤란한 경우와 수도 직하형 지진 발생부터 피난까지의 일련의 흐름을 체험할 수 있는 투어이다. 2F 학습시설은 정보 라운지이자 휴게실을 겸한 방재정보 도서관으로 수도 직하형 지진을 알기 쉽게 설명해주는 영상관과 방재 퀴즈, 방재 학습 영상 코너 등이 마련되어 있다. 방재 갤러리는 즐겁게 배우는 자유 전시 공간, 기획전 등에 활용되는 자유 전시 공간인 동시에 세계의 방재용품이나 각종 방재 게임이 전시되어 있고, 학습관에서는 실제로 게임을 즐길 수 있다. 영상홀은 직하형 대지진 발생 시 일어나는 일들을 보여주는 곳으로 대형 프로젝터가 설치되어 지진을 소재로 한 애니메이션을 재편집하여 상영하고, 강의실은 주로 방재를 테마로 한 강습회나 전시회, 행사에 대여하고 있다. 특히 작전지령실은 2층 견학창을 통해 작전지령실을 구경할 수 있다(Fig. 5(a)).

야외 공간의 공간별 역할은 다음과 같다. 우선 입구 광장은 재해 시 의료지원 용지로서 거점 시설과 암 연구회 아리아케 병원 사이에 있는 약 1 ha의 공원 지역으로 재해 시의 구조 활동과 의료 활동의 연계를 위한 정보 공유화, 부상자 분류 실시를 위한 장비 기자재, 설비 제공 등, 재해 의료 체제 지원을 위한 용지이다. 블록 포장으로 시공된 부분은 구급 차량이 통행할 수 있다. 두번째 공간인 헬리포트장은 재해 시에 재난 구역 내에서는 치료하기가 힘든 부상자 등을 헬리콥터로 재난 구역 밖의 의료 시설까지 이송하여 보다 적절하고 충분한 치료를 받을 수 있도록 하는 광역 의료 수송이나 긴급 재해 현지 대책 본부의 자재 및 인원 등을수송하기 위해 설치된 대형 수송용 헬리콥터의 임시 헬리포트 즉, 장외 이착륙장이다. 세번째 공간은 다목적 광장인 녹지 광장으로 베이스캠프 용지 역할을 한다. 재해 발생 시, 헬리포트 및 재해 의료 지원 용지를 제외한 공원 지역은 인명 구조나 재해 복구를 위해 파견되는 광역 지원 부대 등이나 전국 각지에서 찾아오시는 자원봉사자 분들의 관리 및 보급 통제소 기능을 가지는 베이스캠프 용지가 된다. 공원의 주요 산책로나 헬리포트에는 액상화 방지 대책 공법을 적용하고 있다(Fig. 5(b)).

공원의 관리 기관은 내셔널 거버넌트 파크로서 국토교통부(Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) 산하의 간토 지역 진흥국 쇼와 기념 공원 관리 센터 방재공원과에서 담당하며, 도쿄도의 시립 공원으로 도쿄도 건설국 동부 공원 및 녹지 관리 사무소와 연대한다. 체계적인 방재 운영체계와 도시공원의 국가차원까지 연계된 운영관리의 조직이 협력하고 있었다.

3.1.2 근린생활권 방재공원 – 이케이썬파크

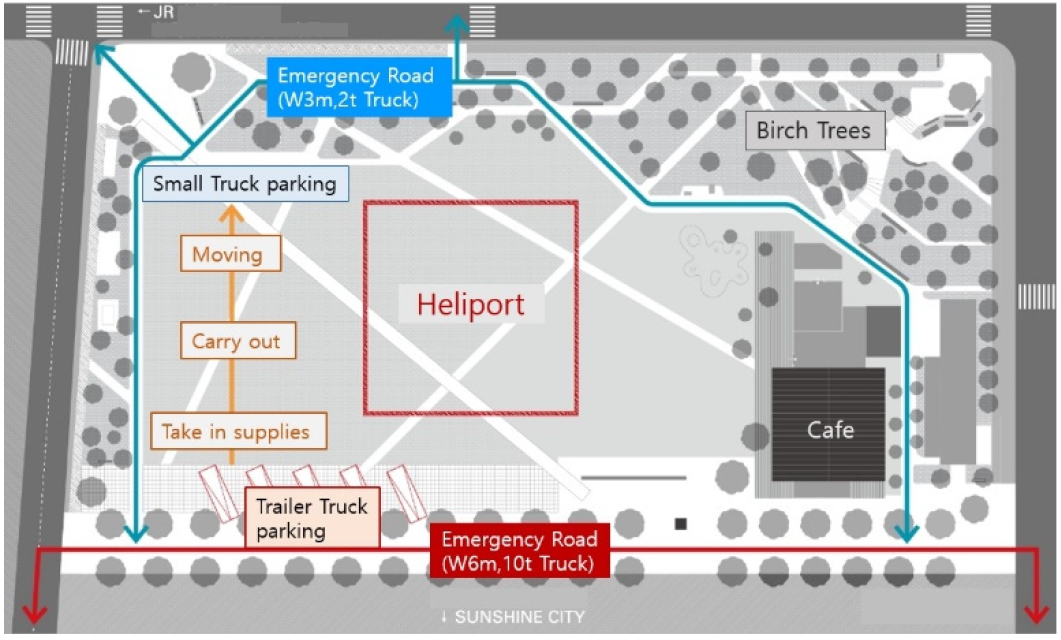

이케이썬파크 방재공원은 기본적인 근린공원의 순환과 소통, 창의공간의 목표와 동시에 방재 공원의 도시를 보호한다는 목적을 가지고 출발하였다. 화재 확대 방지용 수종 선정과 배식 계획, 재해에 대비한 비축 창고, 화재 진압용 물 확보, 비상 화장실 등이 있으며, 재해 직후의 임시 피난장소이자 바이러스와 같은 전염병 등의 대처에 협력하는 생활권 거점의 기능을 담당하고 있다. 세부 전략을 살펴보면, 화재 확산을 막기 위해 자작나무 참나무로 만든 내화 포레스트 벨트를 설치하는 등 방재 기능을 갖춘 시내 최대 규모의 공원이다. 또한 수도권 바로 아래에서 지진이 발생하는 등의 대규모 재해가 발생했을 경우, 도시마구의 방재 거점으로서의 기능을 수행함과 동시에 평상시에는 물자 회수 거점의 운용 교육에 관한 교육이나 평상시의 ‘도시마 DOKI DOKI 방재 축제’의 개최 등 지역의 방재력을 강화하기위한 활동의 장소로서의 역할도 겸하고 있다.

방재 시는 세가지 기능을 가진다. 첫째 피난처로서의 기능이다. 지진 발생시 확산 화재로부터 자신을 보호하기 위한 피난장소로서 약 9000명을 수용할 수 있으며, 화재 확대 방지를 위해 방화림인 자작나무숲이 있다. 둘째, 헬리콥터 이착륙장 기능이다. 도시 내에서 헬리콥터 이착륙장이 가능한 대형 공원으로 도로가 막히더라도 다양한 물자와 부상자나 환자를 수송한다. 셋째, 구호물자 수집 거점으로서의 기능으로 재해가 발생했을 경우 중앙정부와 도쿄도, 지방자치단체와 전국에서 보내온 구호물자를 이 공원에 모아 시내 각지의 구호피난센터로 운반한다.

공원의 공간을 분석하면 크게 건축시설공간과 녹지의 야외공간으로 구분한다. 고정건축물은 까페와 편의시설을 갖추고 있다. 까페에서는 도쿄의 새로운 EAT GOOD PLACE을 열어 먹는 것에서부터 건강한 순환을 테마로 하고 있다. 넓은 잔디밭이나 테라스, 자연 환경에서 전통적인 식사 방식을 도시의 휴식 장소로서 모든 연령층의 사람들이 이용할 수 있는 레스토랑을 운영하고 있다. 이동형 시설인 파머스마켓은 매주 주말에 제철 야채와 과일을 농가에서 직접 구입할 수 있다. 애완 동물, 보청견과 안내견 등을 동반할 수 있다. 공동체정원인 커뮤니티가든은 도시에서의 자급을 목표로 꽃과 채소를 키울 수 있고, 빗물을 이용하며, 공원의 낙엽으로 퇴비를 만든다. 도시민이 도시 내에서 함께 자급자족하고, 모두가 배울 수 있는 장소를 만드는 것을 목표로 함으로써 공동체정원형 근린공원의 역할을 갖추었다.

방재용 시설은 3분류 15시설을 갖춰 시민들에게 홍보하고 있다. 대분류는 급수시설과 전원공급시설, 대피필요시설로 구분되며, 하위 시설은 다음과 같다(Fig. 6, Fig. 7).

첫째, 급수 시설은 네가지 유형으로 구분하고 있었다. 비상급구, 소화수, 방재우물, 일상 생활용 물이다. 비상 급수 시설(음용수)는 식수로 사용할 수 있다. 깊은 우물(소화수, 일상 생활에 필요한 물)은 지하 200 m에서 펌핑되어 화재를 진압하는 데 사용된다. 방재 우물(일상 잡화를 위한 물)은 재해가 발생했을 때 관리동 내의 화재 진압이나 화장실 물 내리기 등에 이용되고 있다. 펌프에 의해 펌핑된 물은 연못에 축적된다. 내진 저수조는 일상 생활용수로 재해 발생 시 40톤의 물을 저장하고, 비상용 화장실의 물을 내리는 데 사용된다.

둘째, 전원 공급 장치는 이벤트 전원과 태양광 발전의 두 종류로 공급된다. 이벤트 전원 공급 장치는 재해나 정전이 발생했을 경우 비상 발전기의 전력은 재난 활동에 사용되며, 평상시에는 이벤트의 전원으로 사용된다. 태양 광 발전 공급 장치는 재해가 발생했을 때 휴대폰 및 기타 장치를 충전하는 데 사용할 수 있다.

셋째, 방재 시 활용 시설로는 관리동 화장실과 비상 화장실, 창고, 발전기, 방재관리용 라디오와 카메라, 벤치, 긴급 공중 전화, 풍선 투광 조명이 있다. 관리동 내 화장실은 재해로 인해 단수가 발생 시 방재 우물의 물을 흘릴 수 있다. 비상 화장실은 재해가 발생했을 때, 원내 단수 유무에 관계없이 사용할 수 있고, 대규모 행사가 열릴 때 임시 화장실로 사용된다. 비축 창고는 활동에 필요한 물품을 비축하고 임시 피난자에 대한 구호 및 구호 물품은 보관되어 있지 않고 가까운 안심 센터에서 수령한다. 비상사태 발전기는 정전시 공원에서 사용하는 전기를 분담하고, 방재 관리 라디오는 관할 구역인 도시마구로부터의 재해 정보를 전달한다. 방재 카메라는 담당 구청인 토시마 구청에서 원내의 상황을 신속하게 파악하고 관리하는 데 활용된다. 용광로 벤치는 조리 시설이 내부에 보관되어 있어 벤치의 시트 플레이트를 열어 사용하며, 비상 공중 전화를 설치와 야간 재난 활동 시 잔디밭에 풍선 투광 조명이 설치할 수 있다. 두 시설은 평시에는 비축 창고에 보관한다.

공원의 관리 기관은 관할 행정구인 도시마구가 행정영역을 담당하며, 민간운영방식인 PFI 운영으로 공원운영관리와 건설서비스부문으로 나누어 운영관리하고 있다. 공원운영관리는 히비아 아메니아 주식회사로 공원조경전문기업이다. 자연환경 보전과 재활용의 저탄소 사회에 기여하는 자연환경의 시스템을 기획하고 조성 및 운영하는 기업이다. NTT 도시가치서포트주식회사는 자산관리 부동산중개건설서비스 손해생명보험 전문기업으로 도시기반시설의 운영관리를 전문으로 하고 있다.

3.2 비교분석 결과

규모에 따른 도시 방재공원의 사례를 비교한 결과 공통점과 차이점은 다음과 같다. 세부적으로 조성 목적과 역할, 조성 경위와 연혁, 담당기관과 운영조직, 주요 방재기능, 공간활용과 방재시설로 구분하였다.

첫째, 조성 목적과 역할은 공통적으로 평상시에는 법제적인 도시공원의 규모별 역할과 함께 재해에 대한 사전적 기반 역할과 재해발생시의 역할을 구분하여 국민과 도시민의 안전을 예비하는 시설과 운영을 하고 있었다. 차이점은 광역지반의 경우 국가와 광역권역의 거점역할을 맡고, 생활권 근린공원은 권역의 도시민들의 대피공간과 물자공급을 담당하고 있었다. 특히 수도인 도쿄도 광역권역은 국가차원의 대규모 재해 시 국가기관과 광역기관의 정보망, 국제적 물류와 자원확보를 위한 본부 역할을 담당하였다. 둘째, 조성의 경위와 연혁에 있어 광역방재공원은 대규모 면적을 확보하여야 하므로 닌케이공원은 신도시재생프로젝트의 간척지인 오다이바지구 조성 시 특히 교통편의 및 바다와 인접해 대피 공간 및 물류 운송에 적지로 10여년간의 조성계획에 의해 완공되었다. 반면 이케썬파트는 도시산업의 변화에 따른 기존산업지가 시민들의 요구에 의해 근린공원화 되면서 방재공원으로의 복합기능을 삽입하여 조성되었다. 셋째, 당당 기관에 있어서 광역권방재공원은 국토교통성과 도쿄도, 인근 광역자치도가 위계조직화되어 운영되고 있었으며, 근린공원은 도쿄도 토시마구 공원관리과와 PFI운영방식을 통한 민영업체가 운영과 관리를 담당하고 있었다. 넷째, 방재의 주요 기능은 광역권은 5가지의 기능, 생활권은 3가지의 기능을 갖는다. 광역권공원은 거점으로서 지휘본부, 대형 보급, 대피와 체류 기능, 구호물자저장고의 기능을, 근린권공원은 피난처, 헬리콥터이착륙, 구호물자 수집 거점의 기능을 한다. 다섯째, 주요시설은 광역권공원은 복합체험홍보교육장을 별도로 마련하여 방재의 목적에 수렴된 다양한 체험 공간과 훈련 교육장, 홍보와 전시 갤러리, 행사장 등을 갖추고 있으며, 야외 공간은 대규모 인원을 수용할 수 있는 잔디광장을 조성하여 긴급 시 대피 및 체류공간이라는 주요기능을 담당토록 하였다. 또한 진출입동선과 교통망 시스템을 철저히 구획하여 긴급 재해 시 빠른 대처를 할 수 있도록 조성과 안내시스템이 철저히 준비되어있다. 반면 근린공원은 기능에 따른 시설을 구체적으로 물, 전기, 구호의 3개로 분류하여 시민들이 각각의 상황 별 필요에 따라 대체할 수 있도록 15가지의 시설이 준비되어 있었다. 근린공원의 경우 방재체험교육은 야외 공간의 일부를 확보하여 소방안전교육과 함께 실시하는 체험 교육시스템을 운영하고 있었다.

Table 2.

The summery of analysis

4. 결 론

우리나라는 아직까지 도시공원에 있어 다양한 재해 안전에 대비한 방재에 대해 논의와 법제화가 이루어지고 있나 자연재해에 대한 가이드라인만 제시되고, 일부 지자체의 체험홍보시설에 그치고 있는 실정이다. 반면 일본은 과거 대규모 지진과 일사의 자연재해를 겪고 있어 국가와 광역, 도시 기반의 안전시스템으로서 공원을 운영하고 있었다. 특히 수도인 도쿄는 막대한 규모의 재해가 발생 시 국가차원 및 인구가 집중된 수도의 인구가 피해를 볼 수 있어 방재에 대한 시스템이 공원에 이르기까지 철저하게 마련되어 있었다. 국가 차원과 광역권, 광역권과 도시권을 연계한 거점과 지점의 연결시스템을 공원에서도 갖추고 있었으며, 특히 대규모 토지가 필요한 시점을 대비하여 신도시지역의 대형공원을 방재거점으로 조성하고, 근린공원은 도시재생으로의 공원화계획시 방재 기능을 삽입하여 운영하는 전략을 발견할 수 있었다. 이를 볼 때, 도시공원의 유형별 역할과 기능의 차별성이 방재에도 나타남을 알 수 있었다. 본 연구를 통해 우리나라의 방재공원은 법제화에서 더 나아가 일본의 사례와 같이 체험 교육과 실행을 위한 기능이 병행된 시범공원 조성이 필요하며, 기후변화 대응과 전염병 등 심화된 거시적 안목의 방재공원 설계와 조성이 이루어져야 할 것이다. 본 연구의 한계점은 도쿄도내 일부 방재공원만을 사례로 조사하였으며, 방재 정보의 수집 한계로 정밀한 운영통계자료를 제시하지 못하였다. 향후 다양한 조건의 사례를 통해 광역도시와 소도시 간의 연계, 차별적 조성과 운영, 지속가능성과 환경적응력을 가진 공원에 대한 연구가 이루어져야 할 것이다.